知っておきたい石巻貝(イシマキガイ)の習性(卵の問題)アクアリウムに使うメリットとデメリット!

石巻貝(販売中)といえば、アクアリウムの大定番でメダカの飼育といわず、観賞魚飼育の定番で水槽のお手軽な水槽のコケとり要員、掃除貝として有名ですね。 そんな石巻貝ですがコケを食べてくれるコケ取り貝であるという素晴らしい効果の反面、ちょっと気になるところ(卵の問題)もあります。 石巻貝をメダカ水槽・またはメダカ鉢などに導入するにあたってのメリット・デメリットを解説していきます。

石巻貝(イシマキガイ)導入のメリットとデメリットについて!のコンテンツ

- 石巻貝の生態について

- 石巻貝の導入はとても簡単!水合わせは必要?

- 水槽への石巻貝の導入で得られるコケ取り効果は?

- デメリットはあるの?(石巻貝の卵・繁殖について)

- 石巻貝に餌は必要?

- 石巻貝が餓死する!石巻貝の寿命

- 石巻貝が動かない!死んでるの?

- 石巻貝とメダカの相性

- 石巻貝の水温は何度ぐらい?

- まとめ

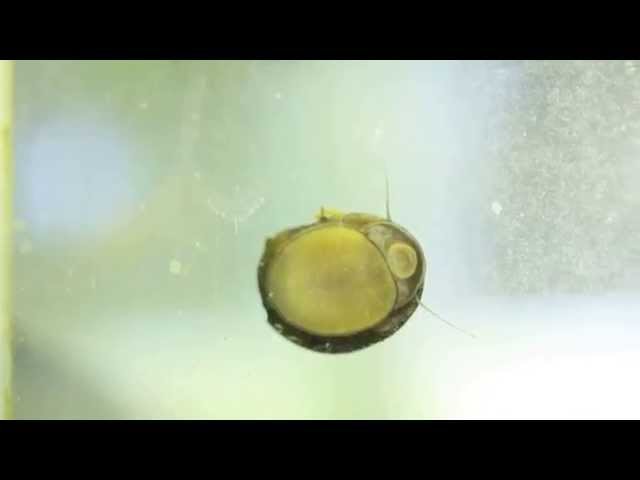

1.石巻貝(イシマキガイ)の生態について

まずは石巻貝の生態を知り長生きさせるコツを掴んでおきましょう。それでは簡単に説明していきます。石巻貝はアマオブネガイ目アマオブネガイ科に 分類される巻貝の一種で熱帯・温帯域の西太平洋沿岸(南日本)に生息している淡水~汽水生の巻貝です。アマオブネガイ科に属するということもあり、その外観は アマオブネガイ類に似た恰好をしています。当店で販売している他の巻貝、ヒメタニシやレッドラムズホーンとも殻の形が違い半球形の貝殻を持っています。 貝殻の巻き数は最高で4段になるのですが、実際は殻頂部が侵食されてボロボロになり白く剥がれているため、よくわからない場合が多いです。 タニシなどとは違い水面から上を出歩くことなどはありませんので脱走などはあまり気にしなくても良いでしょう。カワニナなどと同じようにヘイケボタルやゲンジボタルの餌にもなっています。

2.石巻貝(イシマキガイ)の導入はとても簡単!水合わせは必要?

石巻貝(イシマキガイ)の導入は、その耐久性と手頃な価格から多くのアクアリストに愛されているタンクメイトです。

石巻貝は淡水・汽水生の巻貝で、広範囲の水質に対応できるため、特別な水合わせが必要ないと一般的に考えられています。

しかし、水合わせについては意見が分かれていて。魚ほど敏感ではないという理由から、多くの人は水合わせは必要ないと考えています。

ただそれは絶対的な事実ではなく、水合わせが必要だと考えている人もいます。もちろん、石巻貝の健康状態を重視するなら、慎重に水合わせを行うことをお勧めします。

水合わせは、新たに導入する生物が元の水槽の水質に慣れるための重要なプロセスで生物が新しい環境に順応するストレスを最小限に抑えることができます。

慎重に水合わせをするなら具体的な方法としては、新たに導入する生物を一時的に別の容器に入れ、

そこに少しずつ新しい水槽の水を加えていくというものです。これを数時間から1日かけて行い、生物が新しい水質に慣れるのを助けるのです。

(個人的には水質の変化しやすい環境に生息していることも多い石巻貝にそこまでしないではいいのではないかと思ってますが、メダカの生息域とあまりにも違う環境から連れてきた

石巻貝ならより慎重になったほう良いのかも知れません)

このように石巻貝は丈夫で比較的低価格でコケとり用の貝として簡単に手に入れやすい

アクアリウムでもっとも有名な貝といっても過言ではないでしょう。

3.水槽への石巻貝(イシマキガイ)の導入で得られるコケ取り効果は?

| 10匹セット 成体 |

石巻貝は、その優れたコケ取り能力と清掃能力で知られています。

自然界での石巻貝は岩石や他の表面に付着した微細藻類などから成るバイオフィルムを食べることで生活しています。

これらのバイオフィルムは、石巻貝の特殊な器官である歯舌を使って削り取られます。

もちろん、水槽内や飼育容器内での石巻貝のコケ取り能力も非常に優秀で、壁や石についた緑色のコケをブルドーザーのように効率的に取り除きます。

さらに、食べ残しの餌や死骸などの有機物も食べるため、水槽の清掃にも大きく貢献してくれます。当然、石巻貝を飼う際には、別途餌を与える必要はありません。

また、石巻貝の見た目は目立たず、その自然な外観は日本の淡水魚やメダカが住む水槽にもよく似合います。

そのため、石巻貝は水槽の美観を保つだけでなく、水質の維持にも寄与する重要な存在と言えるでしょう。

これらの特性から、石巻貝は水槽の環境を改善し、健康な生態系を維持するための理想的な選択肢とも言えるのです。

4.デメリットはあるの?(石巻貝の卵・繁殖について)

石巻貝が水槽内での飼育下で繁殖できないことは簡単に数を調整できる、勝手に増えないというメリットにもなりますがデメリットにもなります。

それはなぜでしょう?答えは水槽内では孵化できない卵は産むからです。

石巻貝はベリジャー幼生とういものが卵から孵化し海水で浮遊生活をするという成長過程をたどります。

したがって当然、石巻貝の卵は淡水では孵化しません。孵化しないので産み付けられた卵は水槽の壁面や石の表面に産み付けられたまま白く残ります。

これは人の手で掃除しないと剥がれません。屋外水槽や睡蓮鉢などの上見でメダカなどを飼育する場合はたいして気にならないかも知れませんが、

屋内の水槽だとガラス面に卵が産み付けられた場合とても気になります。コケ取り効果を期待してたくさんの石巻貝を投入した場合、場合によっては

石巻貝の卵の跡だらけになる可能性がありますので注意して下さい。

また、石巻貝は水質があわなかったり、餌がなくなったりすると殻にこもって動かなかったり砂に潜ったりするので石巻貝を飼育するのであれば、

環境を多少石巻貝を意識したものに変えなければいけません。特に、水質は、酸性に傾きすぎると殻が溶けやすくなるので、石巻貝の殻が溶けて死んでしまう場合は

牡蠣殻などで水質を調整したほうがいいです。

また、寿命も約1年程度ということもあり(導入した時点で石巻貝が老個体だと一年ももたない)、

繁殖ができないということは使い捨ての消耗品のように一年ももたないんだ!と考えないといけません。ひっくり返ってそのまま死んでしまうこともあります。

貝類が増えすぎるのも困りますが石巻貝は飼育下で繁殖ができないということが逆にデメリットにもなっています。

もちろんそれらのデメリットを補って余りあるコケ取り能力を発揮してくれますので何を最優先するかという好みの問題でもあります。

5.石巻貝(イシマキガイ)に餌は必要?

たまに見かける質問ですが石巻貝を飼育するのに、石巻貝に餌を与える必要があるのでしょうか?ということですが、他の生体と一緒に飼育している場合は

ほとんど餌のことなど考える必要はありません。導入目的が藻類の除去や餌の食べ残しの除去というように、他の生体と一緒なら石巻貝の餌になるものが何らかの形で

発生していますので気にしなくても水槽内にある何かを食べて勝手に生きてくれます。水草などが入っている場合でもやはり、枯れて柔らかくなった水草などを

食べて生きていたりするので何かを与えないといけないという心配はあまりしなくてよいでしょう。

ただし、いくら石巻貝ように餌が必要ないといっても石巻貝が主食とすると思われる食べ物は水槽にはえるコケ、

藻類なのでツルツルピカピカでコケが全く発生しない状況なら餓死する可能性が高いです。

かといって、他の生体の餌の残りを食べるからといってもわざと石巻貝まで餌を行き渡らせようと多めに餌を与えてしまうと結局は底床の環境を悪化させたり、水質を悪化させることにつながるので

今度は餓死ではなく違う原因で石巻貝を死なせてしまうことになります。

楽天市場をご利用ならお得に買い物ができる!

6.石巻貝が餓死する!石巻貝の寿命と石巻貝が死ぬ理由

前述しましたがで石巻貝が餓死することはないと書きましたがそれでも餓死することがない訳ではありません。どういった条件で石巻貝が餓死しやすいかというと、

ベアタンク(水草などが入っていない水槽)や石巻貝がコケを食べ尽くした水槽です。あっという間にコケを食べていく姿をみれば何となく分かるかもしれませんが、

石巻貝は思いのほか大食漢の貝です。

コケが完全につきてしまいさらに食べるものがないという環境が続いてしまうと数ヶ月で餓死してしまう(餓死なのか、その石巻貝の寿命なのかはわかりませんが)可能正があります。

先ほども少しふれましたが石巻貝は寿命が約1年ほどしかない(寿命は1年ほどとも言われていますが、水質によりどのくらい生きられるかは変わってきます。

酸性に近いと貝殻が溶けたりといった原因でどうしても短命になりがちです。)ということでやはり消耗品という考えもあるかもしれませんが、なるべく長生きさせてあげたいし、その方がお財布にも優しいですよね。

じゃあ、どうやって餌を与えれば良いかというと例えば、コケの生えている環境を別に用意するということです。

この石巻貝飼育用の水槽は屋外(気温の下がる冬などは厳しいです)でもいいし、室内でも良いでしょう。

常にコケの生えている状態の環境を一つ用意できればそちらに石巻貝をストックしておくことができます。観賞用水槽にコケが生えてきたら石巻貝を観賞用の水槽に投入するということですね。

水槽のコケをとる為の石巻貝にコケの生えている別の環境を用意してあげるというのは変な話かもしれませんが、スペースに余裕がある人はそういった石巻貝が死ぬ理由を極力排除したストック用水槽をつくってみてもいいかもしれませんね。

水槽の水質が酸性に近づいてくると殻がとけてしまうので自然な寿命とは違いますが石巻貝はやはり死んでしまいます。

7.石巻貝(イシマキガイ)が動かない!死んでるの?

石巻貝を導入してから、次の日になっても動かないという姿を見つけたとします。壁に張り付いていれば当然死んでいるわけは無いのですが、もしも床にくっついていて(くっついているように見えているだけ)動かない

ようなら、死んでるかも?という疑いを持って下さい。石巻貝はアクアリウムの苔取り貝として知られているわりには簡単に死んでしまう貝でもあります。

床面にいて死んでいる場合も動いているかいないかぐらいでしか、導入したてでは判断できません。もし、一日~二日でもまったく動かないのなら疑った方が良いでしょう。

石巻貝が死んでしまうのはもちろん可哀想なのですが、死んでしまうとコケ取り役がいなくなるのとは別に、死んだ石巻貝が腐敗して水質を悪化させる可能正がある

と言う問題があるからです。

大きな水槽の石巻貝が一匹~二匹死んでも水槽の水質に対して影響はないかもしれませんが、それが小さな水槽で数匹死んだのであれば急激に水質が悪化するという可能正はあります。

死んでるか生きてるかわからない場合は別の飼育容器に移して様子をみたり、とりあえず放っておかないことをおすすめします。

8.石巻貝(イシマキガイ)とメダカの相性

石巻貝とメダカの相性ですが、メダカも石巻貝もお互い特に干渉することもない温和な生き物ですし、 飼育できる環境・水質も石巻貝は中性~弱アルカリ性を好むということで非常に似ていますのでとても相性は良いといえます。 もちろん、メダカと一緒に飼育できるミナミヌマエビやヤマトヌマエビなどとも なにも問題はありませんので安心して飼育・混泳させることができます。 ただ、水質が酸性に傾いてくると石巻貝は殻が溶けるということもあり、 メダカは生きているけど石巻貝は死ぬという自体になりますので定期的な水質チェックと適切な水質管理が重要となります。

9.石巻貝の水温は何度ぐらい?

石巻貝を飼育する水温は10~28℃ぐらいで紹介されていることが多いと思います。正確にはまだ石巻貝の個体や生息地後との許容範囲はあるかもしれませんがメダカやタニシと比べると高水温に弱い傾向にあるといえるでしょう。自然界においても

メダカは、水温の上昇しやすい池などでも生きていけるのに対して、石巻貝は川の流れのある比較的涼しい場所に生息していますので当然といえば当然ですね。

夏場の屋外などで飼育する場合は特にタニシなどと比べると弱い貝だと思うようにして陽当たりが良すぎる場所で飼育しないようにして下さい。

10.まとめ

コケ取り以外のデメリットを多く書きすぎましたが、石巻貝は飼育が容易で安価な上、コケ取り効果は抜群というのは それだけでも十分な魅力ともいえますのでデメリットでメリットを十分考えて石巻貝を導入してみてはいかがでしょうか?

石巻貝はちょっと・・・と思った方は、当店ではヒメタニシやレッドラムズホーンなども販売してますので、検討してみてください。