ヤマトヌマエビ・ミナミヌマエビ・川エビの餌や飼育方法。メダカと混泳できる水槽の掃除屋

メダカ水槽の掃除屋さんでありメダカの良き同居人にもなるヤマトヌマエビとミナミヌマエビ。アクアリウムではいろいろなエビが飼育されますが、ヤマトヌマエビとミナミヌマエビはメダカとの相性がよく共存・共生にばっちりで水温や水質もメダカの飼育環境と

近いものがありメダカと同じで無加温で飼育できますのでぜひ一緒に飼育してみましょう。メダカとの混泳に、おススメです(*^^*)

興味がありましたら、ぜひ大分めだか日和のヤマトヌマエビの販売、ミナミヌマエビの販売ページからのご購入もご検討下さい。

それでは、ヤマトヌマエビ・ミナミヌマエビなど川エビについての飼育方法などをご紹介いたします。

メダカとの混泳は?ヤマトヌマエビ・ミナミヌマエビの飼育内コンテンツ

- ヤマトヌマエビ・ミナミヌマエビをメダカと混泳・飼育するメリット

- ミナミヌマエビの特徴、性格や寿命、餌について

- ヤマトヌマエビの特徴、性格や寿命、餌について

- ヤマトヌマエビの脱皮・ミナミヌマエビの脱皮

- ヤマトヌマエビ・ミナミヌマエビと水草、農薬に注意!

- ミナミヌマエビやヤマトヌマエビにおすすめな水草

- ヤマトヌマエビの水温・ミナミヌマエビ飼育の水温

- エビの導入(ミナミヌマエビ・ヤマトヌマエビの水合わせ等)

- ヤマトヌマエビの死因、ミナミヌマエビの死因

- エビに影響を与えるアンモニア

- ミナミヌマエビやヤマトヌマエビで水質を改善?

- ヤマトヌマエビ・ミナミヌマエビはどっちがいいの?混泳は?

- ヤマトヌマエビは、ヌマエビだけど川エビ?

- 川エビを採取した時に注意すること

1.ヤマトヌマエビ・ミナミヌマエビをメダカと混泳・飼育するメリット

何もメダカに限ったことではありませんが、観賞魚、メダカ水槽、容器でエビを同時に飼育する・混泳させることで様々なメリットがあります。

メダカと混泳することにより、真っ先に効果としてあげられるのが、水槽に発生する苔の掃除とメダカのエサの食べ残しの処理です。

どんなに水槽の環境、メダカなど生体の飼育環境が整っていようと、ほとんどの場合水槽や、飼育容器、水草にはどうしても苔が生えてきます。

そこで飼育も簡単な川エビやヌマエビ達の出番がくるわけです。

エビは

コケ類を食べてくれるので水草や飼育容器をきれいに掃除してくれますし、水質の悪化につながるエサの食べ残しも処理してくれますので水質環境維持に効果が期待できます。

ほかにもメダカの卵の苔とりをしてくれたり

、動かしてくれることによるメリットもあるという方もいます。

このミナミヌマエビやヤマトヌマエビという2種類のエビは雑食性のエビの為、極端に肉食というわけはなくメダカなど、口の小さな小型観賞魚と相性が良いですが、

スジエビやテナガエビなどの川エビは肉食性が強くメダカなど、

おとなしい小型魚には自然界では天敵であるため絶対に間違えて混泳させないようにしてください。もちろん、自然界の天敵は飼育下でもメダカの天敵になります。

当店で取り扱う二種類のヌマエビもそれぞれに特徴があるのでよく理解しておきましょう。

ミナミヌマエビの特徴、性格や寿命、餌について

ミナミヌマエビは体長2~3センチほどの小さな体と温和な性格、飼育・繁殖の簡単さなどが特徴としてあげられます。

あらゆる小型魚と混泳可能で観賞魚に悪影響を及ぼすようなことはほとんどありません。

寿命は1年~2年とされ、生息している地域差や個体差で体色・色柄などもさまざまなバリエーションを見せてくれます。

ヤマトヌマエビと比べると性格が温和で体も小さく食欲もそこまでではない為、

数が少ないと苔とり能力、効果はあまり期待できません。それなりの苔取り効果などを期待するならある程度まとまった数のミナミヌマエビを投入する必要があります。

観賞用に楽しむという点とメダカなど観賞魚の残餌処理という意味ではとても人気があるエビで

メダカの卵の苔とりをしてメンテナンスもしてくれるとも言われています(^^)/

特にミナミヌマエビの為に餌を与えなくてもメダカの餌の食べ残しやコケ、枯れて落ちた水草の葉っぱなど水槽内のものを勝手に食べて生きてくれます。

もしも、ボトルアクアリウムなどでミナミヌマエビの単独飼育をするという場合ことなら市販のヌマエビの餌というものもありますので使ってみてはいかがでしょうか。

(特にヌマエビの餌じゃなく観賞魚の餌でも普通に飼育できます)

固形の餌を入れるとその餌に群がってツマツマして、複数入れると水槽や、飼育容器のいろんなところでミナミヌマエビが餌をツマツマしているかわいい姿が楽しめます。

見た目は地味な為、メダカや小型の観賞魚・熱帯魚と一緒に飼育しても、よほどの大量投入じゃないかぎり、景観を邪魔したり、美観を損ねることもありません。

また、魚から主役を奪うこと無く水槽を賑やかにすることができます。(隠れるところがたくさんあるとかなりの数が物陰に隠れてしまうと思われますが)

ミナミヌマエビの寿命は約一年程~(環境により伸びたり縮んだりすると思いますが)と短いですが、ゾエアが海へくだるタイプではなく、陸封型のエビ(海とつながってない池や沼でも繁殖できる)で

弱酸性~弱アルカリ性の水質、10℃~28℃ぐらいの水温で環境で飼育すれば水槽内での繁殖が容易な為、かわいい稚エビを存分に楽しむことができます。

稚エビを大きくするにはメダカと稚エビの同居はしないほうが良い(稚エビが成長する前にほどんどがメダカに捕食されてしまう為)ですが、

ミナミヌマエビを繁殖させるつもりがないのでしたらそのまま一緒に飼育していても、メダカの活き餌として良い効果が期待できます。(少し残酷なように感じるかも知れませんが申し訳ございません)

ミナミヌマエビは屋外なら春から夏にかけてが繁殖期で抱卵・産卵が期待できます。寿命は短いですが、水槽などの閉鎖的な環境でも何世代にもわたって繁殖させることができるので、

長期間にわたりミナミヌマエビの飼育を楽しむことが可能です。

(参考記事:ミナミヌマエビの繁殖・産卵の方法|誰でもできる繁殖の手順)

)極寒地でなければ、冬でも屋外で飼育することができ、年中楽しい姿を見せてくれます。

ミナミヌマエビは水の流れが緩く、水草が茂っている、ダムや池などにも生息していて、生息範囲も広域なため、自分で探しにいって採取するということもできます。

その場合肉食性の強いエビもたくさんいるので注意するようにして下さい。

先ほどあげたスジエビやテナガエビ、

またザリガニ、などは寝ているメダカを襲って食べてしまいます。メダカに限らず小型魚や他のエビとの混泳には向きません。

ミナミヌマエビの場合、外観はミナミヌマエビと非常によく似た、ミナミヌマエビの亜種がたくさんいて

琵琶湖などでもすでにシナヌマエビという亜種が見つかっているようです。(実際はシナヌマエビが釣用の餌として大量に輸入されてきている為もっと各地でのシナヌマエビの割合は高いと思われます。)

ミナミヌマエビとシナヌマエビなどの近縁の種は見分けるのが非常に困難で交雑している場合も多々有ります。

また、ミナミヌマエビの中でも擬態ともされる体色を変える変化がおこる為、飼育環境や生息地によって、白かったり、茶色かったり、黒っぽかったりと様々な体色が見られます。

野生のミナミヌマエビとその亜種、近縁の種のエビを見分けるのは素人にはとても困難だと言えるでしょう。

| Lサイズ 10匹セット 2cm前後 |

ヤマトヌマエビの特徴、性格や寿命、餌について

▲ヤマトヌマエビがアオミドロを食べている動画です。すごい勢いですね

| Lサイズ 10匹セット 3cm前後 |

楽天市場をご利用ならお得に買い物ができる!

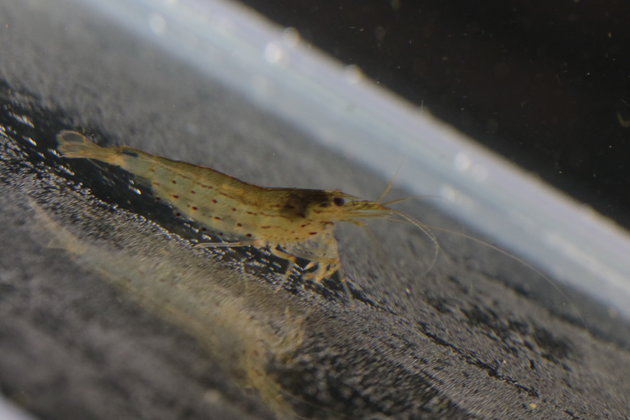

さて、次はヤマトヌマエビですが、ヤマトヌマエビも

日本の淡水魚、熱帯魚に限らずいろんな観賞魚、生体と相性のいいエビです。特徴はミナミヌマエビに対して、より大きな体(5センチを超える個体にも成長するようです)、

旺盛な食欲、長寿であることなどです。ヤマトヌマエビの寿命は環境さえ適正であれば2~3年の寿命はあたり前で10年以上生きたという例さえあります。

ちょっと話はそれますが、私の住んでいるいる地域の川の上流でも野生のヤマトヌマエビを発見しました。

下流は河川整備されて、コンクリートで固められ、水も雨が降ってない時はほとんど干上がっている為、川の上流と海とは、ほとんどつながっていない状態なので、

ゾエアがが汽水域まで下る必要があるヤマトヌマエビはいないはずの環境です。

そんな環境にもかかわらず上流にはヤマトヌマエビがいたりします。どういうことなのかというと、私の考えですがおそらくここ数年で整備された

河川なので、上流で寿命の長いヤマトヌマエビが生き残っているということでしょう。もちろん、数年間生きた個体ばかりということになりますね。

このことからもいかにヤマトヌマエビの寿命が長いのかということがわかりますね。

話しがそれましたが、元に戻ります。ヤマトヌマエビの食性は、雑食性で、藻類、小動物、生物の死骸やそれらが分解したデトリタスも食べてくれるので

やはりミナミヌマエビと同じように水質を安定させる効果が期待できます。ヤマトヌマエビの飼育環境はというと中性~弱アルカリ性の水質を好み10℃~28℃の水温が適しています。

苔とりや残りエサの処理という点では体のサイズが大きいヤマトヌマエビはミナミヌマエビに圧倒的にまさる苔取り能力を発揮し、

上の動画でもありますが特にアオミドロの除去・掃除ということでは

抜群の効果が期待できます。ヤマトヌマエビを入れるとみるみるアオミドロが減っていくことでしょう。

ただ、食欲が旺盛でミナミヌマエビに比べるとヤマトヌマエビは少し肉食性も強く獰猛という特徴も併せ持ちますので、水槽内のコケなど、餌が不足しているような環境だと、

柔らかい水草を食害したり、まれに生体にも攻撃をしかける可能性(もちろんよほど弱っている生体じゃないと捕まえられないはずですし、元気なメダカを襲っている姿なども見たことはありませんので

基本的によほどのことがない限り、ぼぼ食べないと思ってもいいのではないでしょうか)が絶対にないとはいえません。

メダカなど、死んだ魚をヤマトヌマエビが食べている姿を目撃して襲っていると勘違いしてしまいがちですが、そのほとんどは死んでしまっていたメダカか、

弱ってほぼ死にかけていたメダカです。

ある程度のコケがあり水草のは植えてあるような環境ならヤマトヌマエビも餌を用意せずとも水槽内のものを食べて生きてくれます。餌についてはヤマトヌマエビも

市販のヌマエビの餌で飼育することはできますが、やはりヤマトヌマエビの単独飼育でもしない限り特別にヤマトヌマエビ用に餌を用意する必要もないでしょう。

繁殖の話しになりますが、ヤマトヌマエビは産卵はしてもその瞬間からゾエアが川の流れにのって海へでて、また川へのぼってくるというタイプのエビな為、

純淡水ではゾエアから稚エビの姿には育ちません。(ここは同じヌマエビと呼ばれるエビでもミナミヌマエビとの大きな違いです)

その為、観賞用水槽の中ではヤマトヌマエビの稚エビ(赤ちゃんの状態)の姿をみることは無いといってもいいでしょう。

もちろん、通販にしろ、ショップで購入するにしろそもそもヤマトヌマエビを採取する際にそんなサイズの赤ちゃんエビは

採取しないので、やはり販売ショップでもヤマトヌマエビの稚エビをみることはほぼないでしょう。(ショップの方が

ヤマトヌマエビの繁殖に挑戦して増やしている可能性はありますが、難易度が高い上、高価なエビでもないので

そこまでやっているショップもないのではないでしょうか)

ヤマトヌマエビは環境がよいとメダカよりも長生きしますので、長期的に楽しみたい場合もほとんど心配はいりませんね。

ヤマトヌマエビは見た目も美しく体の横にきれいなスポットが入り観賞用としては地味な体色であるミナミヌマエビよりも好まれてることも多いです。

水槽を賑やかにしたい、アクセントやインパクトを出したい自然な感じを演出したいという場合もアクセサリーのような感覚でヤマトヌマエビを導入するのもいいのではないでしょうか。

ミナミヌマエビよりも体が大きいぶん確かな存在感をだしてくれます。(小型のカラシン:ネオンテトラなど、小さな観賞魚だけを飼育している大量のヤマトヌマエビを入れると主役が

なんだかわかりづらくなりますが(笑))余談ですが水槽や容器から飛び出したヤマトヌマエビは他のミナミヌマエビ等がピチピチと跳ねるのに対して歩き出す場合があります。飼育をしていれば目にすることもあるかもしれませんね。

▼日本在来のヤマトヌマエビ・ミナミヌマエビだからこそ、安心してこんな綺麗なメダカと混泳できます

クリックして▶メダカの販売ページを見てみる

ヤマトヌマエビの脱皮・ミナミヌマエビの脱皮

ヤマトヌマエビやミナミヌマエビがエビが白くなって死んでしまった?!と初心者は勘違してしまうかもしれませんが、エビは節足動物なので成長する為、頻繁に

脱皮を繰り返します。ヤマトヌマエビもミナミヌマエビもやはり脱皮をします。稚エビや幼生の時は2日に一回ぐらいのペースで脱皮を繰り返す場合もありますが

もちろんそれも問題ないことで成長にするにしたがって脱皮の回数も減ってきます。もちろん抱卵中は脱皮をすることはありません。(通常は、抱卵中に脱皮をすることはないはずですが、

脱皮をしてしまい卵が落ちてしまうことはあるようです)

まれに水質の変化による脱皮もありますが、その場合はすぐに通常の行動に戻るようならばもちろん問題なく、

脱皮してそのまま死んでしまった場合などは水質がおかしいと思ったほういいかもしれません。ヤマトヌマエビにしろ、

ミナミヌマエビにしろエビはメダカよりも水質には敏感なので水質の悪化のバロメーター役にも

もいいかもしれませんね(*^^*)

ヤマトヌマエビ・ミナミヌマエビと水草、農薬には注意!

ヤマトヌマエビやミナミヌマエビを飼育するのに水草を入れるべきか?入れなくても良いのか?ということになるとできれば入れた方が良いでしょう。

もともと隠れるような習性があるエビたちですので、水草の間などに魚から隠れる隠れ家があった方がミナミヌマエビにしてもヤマトヌマエビにしても良いです。

どんな水草がいいかといえばエビの飼育環境の水質に水草があっていれば、特にはないのですが、ウィローモスなどはエビ飼育の定番ではないでしょうか。

エビたちも喜んでしがみ付きますし稚エビ達の隠れ家にもなります。ヤマトヌマエビは水槽内での繁殖は無理ですが、

ミナミヌマエビは水槽内で繁殖することができますのでもしメダカなどエビを捕食する魚や生体がいる環境でエビの自然繁殖を狙うのなら

ウィローモスを茂らせたり、マツモやアナカリスでもよいので

稚エビの隠れ家になるように水草を繁茂させる必要があります。水草の繁茂していない水槽で稚エビが孵化してもあっという間に

メダカのご馳走になってしまいます。確実に繁殖させたいなら卵が孵化する前にメダカ水槽とは隔離した水草を入れた容器に卵を抱えたエビを移動して繁殖に望むべきです。

水草の農薬については親切な観賞魚店やメダカ屋さん、熱帯魚屋さんはちゃんと明記してくれている

とは思いますが、水草によっては美しく育てる為に、農薬を使用して育てられた水草もあります。

いくら丈夫なミナミヌマエビ・ヤマトヌマエビだとしても、水質や農薬には魚に比べると敏感なので、

農薬付きの水草を入れると魚類は大丈夫なのにエビだけ全滅してしまうということも

十分ありえます。

水草投入時は必ず農薬を使用してないか確認するようにしましょう。また、農薬とは少し違いますが水草を元気に育てたいと思って添加した肥料であっても

水質変化をおこしエビがショック死する可能性がありますのでこちらも要注意です。

ミナミヌマエビやヤマトヌマエビにおすすめな水草

ミナミヌマエビ、ヤマトヌマエビを飼育する場合は水草を入れるのはとてもいいと思います。 当店でも販売しているアナカリスやマツモなどもそうですし、アマゾンフロッグビットなどほとんどの水草がエビの隠れ家になり、エビを落ち着かせてくれます、 ただ、注意点としはエビに対する餌が足りてない場合、ミナミヌマエビもヤマトヌマエビも水草を食害するのでウィローモスなどのやわからかい水草などは特に注意して下さい。 特にヤマトヌマエビは食欲も旺盛ですので場合によっては酷い食害に会う場合もあります。(我が家ではほとんど食害の実感はありませんが) 逆に言うとコケやメダカの餌、水草など なんでも食べることができるから水槽のお掃除やさんとして便利な存在なのでしょう(*^^*)

ヤマトヌマエビの水温・ミナミヌマエビ飼育の水温

ビーシュリンプや、外国産ザリガニなど熱帯魚店で販売されている多くのエビと違い、 ヤマトヌマエビ・ミナミヌマエビは自然での生活圏がメダカとほとんど同じです。よって、日本の冬でもエビ自体が 凍りつくような状態にならなければ問題なく越冬してくれますのでヤマトヌマエビとミナミヌマエビも極端な水温にならない限り30度付近の高水温~冬の0度に近い低水温までかなりの範囲の水温を耐えてくれます。 (もちろん0℃近い水温や35℃にせまるような水温がエビにとって快適なわけありませんが)先ほども述べたようにミナミヌマエビやヤマトヌマエビには10℃~28℃の範囲での飼育が適正でしょう。(もちろん、急激な水温の変化が 厳禁なのはミナミヌマエビや、ヤマトヌマエビに限らず生体も同じですね)これもメダカの飼育と相性のいい理由ですね(*^^*)

エビの導入(ミナミヌマエビ・ヤマトヌマエビの水合わせ等)

ミナミヌマエビ・ヤマトヌマエビを通販・または観賞魚店などで購入したらまず、生体が到着したらビニール袋水と空気(酸欠にならない為の酸素)が封入されていると思います。

まずは、ミナミヌマエビ・ヤマトヌマエビに限ったことではありませんが、まずは水合わせをして販売店の飼育水から購入者の飼育水または環境に合わせて挙げないといけません。

まずはビニール袋にショップの水とヤマト・ミナミヌマエビが入ったままの状態で飼育容器の中に暫く浮かべておきます。

こうすることによって水温が購入者の飼育する水温に揃ってくれますのでミナミヌマエビ・ヤマトヌマエビに水温の変化により与えるショックやストレスを小さくすることができます。

水質の違いによるPHショックというものもありますのでそれを避けるために、購入した生体が入った水に飼育者の環境の水を少しづつ入れて慣れさせていく必要があります。水合わせという

工程です。エビはめだかよりも水質に敏感な面がありますのメダカに比べても十分に時間をかけて水合わせを行い水温調整・水質調整を済ませましょう。

もし、エビが死んでいくようなら水質がアルカリ性や酸性にかなり傾いている可能性がありますので不安な方は投入前に調べておいてください。

先ほどもいいましたが餌はエビがメインの飼育でないのなら苔やめだかの残り餌などで十分に生きてくれますので特別にエビ用の餌を用意しなくても飼育できます。

また、エビに限らずですが、生体投入時には病気の個体がいないか観察してから(いるようでしたらまず、隔離して薬浴をさせましょう)投入してください。

(エビの場合は死にかけてるような個体はいったん隔離)

屋内飼育の場合は特にめだかより繊細でエアレーションが必須な場合もあります。

エアレーションをしていない、水草が入ってない、床砂利がひいてない方などは水質が安定せずより、飼育が難しくなりますので注意して下さい。

当たり前ですが新規で水槽を立ちあげる場合ももちろんカルキ抜きした水道水を使い、

既にバクテリアができあがった飼育水があるのならその水を使用するようにして下さい。

ヤマトヌマエビの死因、ミナミヌマエビの死因

エビ類はメダカよりも水質にデリケートなのでメダカに比べると死んでしまいやすいです。

(それでもヤマトヌマエビ・ミナミヌマエビはエビ類の中ではすごく丈夫な部類のエビだと思います)

このヤマトヌマエビ・ミナミヌマエビが死んでしまうということはかなり環境に問題があるということで、

その環境が続けば近いうちに魚への影響がでてきますので、死なせてしまわったエビ達にはかわいそうですが原因を探る良い機会になります。

いくつかエビ達の死因となりうる原因をあげてみます。まず、水質は大丈夫ですか?極端なアルカリ性・酸性に水質が傾いていないでしょうか?

当たり前ですが極端に水質が傾いている場合も生きていけません。ヤマトヌマエビ・ミナミヌマエビが導入初期に死んでしまったという方は、

ちゃんと水合わせを行いましたか?丈夫な部類のエビであるとはいえ、急激なphの変化と水温の変化はエビにストレスを与えショック状態やショック死を招く場合がありますよ。

前にも少し書いていますが、本当にカルキ・塩素が抜けた状態の水で飼育できていますか?

塩素によって起こる急性塩素中毒症というのはわかりにくいのですが確実にありえますので

めんどくさがらずに必ず塩素が抜けていると確信できるまではエビは投入しないようにしましょう。

一見、エビをいれた直後にエビが泳ぎ回っているので大丈夫と思った場合でも急性塩素中毒症になっていれば

2~3日後に死んでしまうこともよくあります。

次に餌は不足していないですか?これはコケも餌にするエビとしてはなかなか考えづらいことですが

コケがまったく生えていない、食べられるような水草も入っていないような状態では

餌を与えないと生きていけません。これはメダカの餌でもいいので餓死しないようにしましょう。

後は、もう書きましたが水草についている農薬や水温の変化、急激な環境の変化に注意しましょう。

酸素不足についてもメダカより弱いので注意してください。(酸素の必要量や消費量はメダカの方が多いはずですが

生活している場所や水深などのせいで酸欠で先に死んでしまいやすいのはエビのようです)

飼育環境の問題では無いかもしれませんが、殺虫剤の使用もエビには厳禁と考えて飼育環境の近くで、

殺虫剤は使用しないようにして下さい。

エビは水槽からジャンプして飛び出し、干からびていることもよくあります。これはある程度しかたないことで、防ぐには、水深をふかく、

飛び出せないほど容器の上面から水面を高くするか、現実的には水槽・飼育容器にガラスやプラスチックの蓋をすることでしょう。

もちろん、飼育環境に問題がない場合は浅い容器で蓋がなくても、数年間、エビがとびださず普通に飼育できているという例もあります。

ミナミヌマエビに限りますが大量に産まれた、稚エビがいなくなった場合は、どんな原因が考えられるかというと例えば、濾過フィルターに吸い込まれている

ということも考えられます。場合によっては外掛け式のろ過フィルターを掃除しようとしたらろ過フィルターの中で死んでいたり、

ろ過フィルターの中で成長しているということもあります。そういったことを少しでも減らす為にはエビを飼育時は稚エビの吸い込みを避けるため、

できるだけ目の細かいスポンジに変えるか、いっそのことろ過フィルターを使用しない環境にすることです。

| Lサイズ 10匹セット 3cm前後 |

エビとアンモニアの関係

別にヤマトヌマエビやミナミヌマエビに限った話ではありませんが、

エビなどの甲殻類が大量死する原因にはアンモニア中毒というものも考えられます。

アンモニアは水槽内、飼育容器内のpHや水温とも深く関係していて、目安としてはpHが7.3で増加してきて、

水温上昇でさらに増加が加速します。逆に言うとpHを7以下に保つようにすれば、アンモニアではなく

より毒性の低いアンモニウムイオンの状態で存在する為、

メダカにしろエビにしろ生体への悪影響はぐっと少なくなります。

アンモニア中毒でメダカなどより、

先に死んでしまいやすいエビにはアンモニアの大量発生を防ぐ為、

より繊細なpHの管理やバクテリアの管理、水温の管理が必要となります。

もちろん、そのエビが死なない水作りはメダカや熱帯魚等の飼育にも良い水作りとなりますので

エビを飼育している場合は、より水質管理に気をつけるようにしましょう。

ミナミヌマエビやヤマトヌマエビで水質を改善?

ミナミヌマエビやヤマトヌマエビは水槽や水草にはえた苔やメダカや観賞魚の残り餌を

食べてくれる為、一見、水質の改善が期待できるのでは?と思うかもしれませんが、

汚れていた環境にミナミヌマエビ・ヤマトヌマエビを投入したところで水質自体がよくなるわけではありません。

やはり、エビも生体であり、糞や、尿などの排泄物をしますので魚に比べると少ないとは思いますが

同様に水質を悪化させてます。

ただ、水中に溶けこむ排泄物はともかく、余計な苔、藻類、餌の食べ残し、

生体の死骸などは食べてくれますので見た目の環境維持にはとても有効ですし、餌の食べ残しがそのまま、

水槽内に残るようりは衛生的です。エビも数を多く飼育しようとすると、より水草の数や底床に棲むバクテリアの存在が不可欠になってきますので

いくら飼育が簡単で丈夫な種類のエビとはいえ、必ず飼育環境は整えてあげるようにしましょう。

ヤマトヌマエビ・ミナミヌマエビはどっちがいいの?混泳は?

さて、結局ヤマトヌマエビとミナミヌマエビを比べるとどちらがメダカとの混泳に向いているのか?

優れているのか?という話になると結局はエビにどういった役割を求めているかによります。

ならば、ヤマトヌマエビとミナミヌマエビを混泳させればいいと思うかもしれませんが、

生活圏の近いエビ同士ですので、どちらかが淘汰される可能性があります。(おそらくミナミヌマエビが負けますが、広い飼育容器に余裕をもった数の飼育ならヤマトヌマエビとミナミヌマエビの

混泳も問題ないと思います)

水草にコケが生えるのを予防したい、魚の餌の食べ残しを処理して欲しいという意味では、

ミナミヌマエビで十分ですし、すでに大量にはえたコケを除去したいという即効性を求める場合、

見た目の存在感を求める場合にはヤマトヌマエビを選ぶというのもいいでしょう。

飼育する数でも効果は調整できるので、状況や好みによって選択しましょう。

もしヒーターを使用する屋内水槽なら見た目で選ぶという意味なら、当店での取り扱いではありませんが、ほとんどミナミヌマエビと同じ性質でカラフルなレッドチェリーシュリンプ、

ルリーシュリンプ、イエローシュリンプ、ベルベットブルーシュリンプ(これらのエビは室内飼育が基本で屋外には向かない)なども選択肢にいれてみてはいかがでしょうか?

ヤマトヌマエビは、ヌマエビだけど川エビ?

ヤマトヌマエビは基本的に沼にはいないものと思ってよいでしょう。(沼の環境で飼育できないというわけではなない)なぜかというと、前述したとおりヤマトヌマエビはいったんゾエアが汽水域まで下ってまた川を上ってくるタイプの

エビだからです。したがって海と繋がっていない湖や沼、池などはヤマトヌマエビは繁殖できないため自然では生息していません。沼などの閉鎖された環境でヤマトヌマエビを発見した場合はだれかが放流したもので無い限りは

それはヤマトヌマエビではありません。ヤマトヌマエビというように名前にヌマエビとついているのに生息地でいえば、川エビなんですね。

逆にミナミヌマエビはヤマトヌマエビのような習性はありませんので小さな容器、閉鎖された環境のなかだけでも産卵、繁殖、成長をするサイクルを繰り返しますので環境が整っていれば、屋外の小さな飼育容器に

いれておくだけでもどんどん増えます。(もちろん、限界はあると思いますが閉鎖された環境で繁殖できるということを考えればまさにミナミヌマエビはヌマエビですね)

私もミナミヌマエビがベランダの発泡スチロールのなかで勝手に産卵して繁殖していた経験があります。

ただし、ヤマトヌマエビの方が圧倒的に長寿で、ミナミヌマエビの数世代分をヤマトヌマエビの一世代で生きてくれますので掃除屋としていれるのならば、

ヤマトヌマエビを繁殖させる必要はないとは思います。ヤマトヌマエビは名前はヌマエビなんですが生息域でいえば実際は川エビということですね。

川エビを採取した時に注意すること

ヤマトヌマエビやミナミヌマエビは川エビなので、河川で採取することができます。ただし、実際に川で採取した川エビには、いろいろな種類のものが

混ざっていて、当然ながら川や池、沼に生息しているエビはヤマトヌマエビとミナミヌマエビだけというわけではありません。むしろ適当に採取した場合、ヤマトヌマエビとミナミヌマエビだけを

採取してくるのはほぼ無理でしょう。他の川エビといえば、ミゾレヌマエビやヌカエビ、スジエビ、手長エビなどがいます。

詳しい人ならすぐわかるかもしれませんが、スジエビや手長エビは、肉食性の強いエビです。

小型の魚(もちろんメダカも)と混泳させると攻撃され捕食されてしまいます。肉食性の強いエビの特徴として、ハサミが発達しているものが

多いので大きなハサミをもったエビには特に注意してください。スジエビに関しては別の記事でも書いてますので参考にしてください。

スジエビってどんなエビ?メダカとの混泳はできるの?

いかがだったでしょうか?屋外の常温で飼育できる、お互いことなる特徴を持つ2種のエビですが水槽を楽しくしてくれるという意味では間違いありませんのでとてもお勧めできます。 ぜひ、あなたの水槽のタンクメイトに加えてみてはいかがでしょうか?(^^)/